Seit 100 Jahren engagiert

Die MBG setzt sich seit 1925 für genossenschaftliches Wohnen zu fairen Bedingungen ein. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, wie die MBG einst ihren Grundgedanken etabliert hat und wie sie geschickt durch das bewegte 20. Jahrhundert gekommen ist. Begleiten Sie uns auf eine Zeitreise durch 100 Jahre Genossenschaftsgeschichte.

Unsere Dienstleistungen für Genossenschaften

Wie lebte es sich in Basel in den frühen 1920er-Jahren, als sich die Gründerväter der MBG erste Gedanken zur Gründung einer Wohngenossenschaft machten? Wer zu jener Zeit in der Stadt eine Wohnung suchte, stand von einer schier unlösbaren Aufgabe. Es gab in Basel fast keinen freien Wohnraum. Die wenigen vorhandenen Wohnungen waren überteuert, und es bestand auch wenig Aussicht auf Neubauten. Der Erste Weltkrieg hatte das Bauen derart verteuert, dass der Wohnungsbau während der Kriegsjahre fast ganz zum Erliegen gekommen war. Von 1915 bis 1919 waren 80 Prozent weniger Wohnungen gebaut worden als noch vor dem Krieg zwischen 1910 und 1914. Allerdings war es schon damals nicht leicht gewesen, in Basel eine Bleibe zu finden, denn die Industrialisierung hatte die Menschen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Massen in die Stadt getrieben. Alle grossen Schweizer Städte waren regelrecht explodiert. Allein in Basel hatte die Bevölkerungszahl zwischen 1850 und 1910 von knapp 30 000 auf 132 000 Personen zugenommen. Oft lebten Arbeiterfamilien mit fremden Untermieter:innen in kleinen Ein- oder Zweizimmerwohnungen, die sanitären Einrichtungen waren ungenügend und es kam nicht selten vor, dass ganze Familien obdachlos waren.

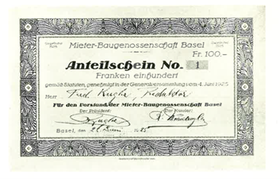

Dieser prekären Situation wollten einige Herren aus den Kreisen des Basler Mietervereins entgegenwirken. Sie hegten schon seit Längerem den Wunsch, eigene Häuser zu bauen, um nicht den Launen und dem Druck der Hausbesitzer:innen ausgeliefert zu sein. Gegen Ende 1924 zeichneten sich Möglichkeiten zum Bau von Genossenschaftshäusern ab. Am 4. Juni 1925 wurde daher die Mieter-Baugenossenschaft (MBG) in den Büros von Notar Dr. Rudolf Leupold gegründet, welcher der Genossenschaft über viele Jahre beratend zur Seite stehen sollte. Acht Herren waren bei der Gründung anwesend. Einer davon war Ferdinand Kugler, Präsident des Mietervereins und Grossrat. Auch er sollte zu einer prägenden Figur der Genossenschaft werden: Er präsidierte sie die nächsten 50 Jahre und wird in den Jahresberichten oft als «die Seele der Genossenschaft» beschrieben.

Vom Fleck weg vermietet

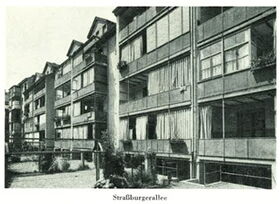

Die ersten Häuser der MBG wurden 1925 auf einem Stück Land zwischen Strassburgerallee und Rixheimerstrasse gebaut. Die MBG hatte 2500 Quadratmeter Land à 27 Franken pro Quadratmeter erworben. Die Bauarbeiten gingen zügig voran, und bereits am 1. April 1926 waren die 48 Wohnungen bezugsbereit.

Der Ansturm auf das neue Angebot war riesig: Die Genossenschaft liess die Mieter:innen bereits einziehen, noch bevor die Baupolizei die Wohnungen abgenommen hatte. Das bescherte der MBG zwar eine Busse, doch schien es dem Vorstand wichtiger, den sonst obdachlosen Familien bald eine solide und preiswerte Wohnung zu bieten. Wie dringend zusätzlicher Wohnraum benötigt wurde, zeigt das schnelle Anwachsen der Genossenschaft: Per Ende 1926 zählte die MBG bereits 170 Mitglieder.

Damit innert kürzester Zeit so viel Wohnraum gebaut werden konnte, brauchte es die Unterstützung zahlreicher Geldgeber, die Anteilsscheine kauften. Ein grosser Unterstützer der MBG war der Allgemeine Consumverein (ACV), heute Coop. Die Genossenschaft erwähnte den Konsumverein deshalb stets dankend in ihren Jahresberichten, und der Mieterschaft wurde der Einkauf beim ACV «dringend empfohlen».

Weil der Druck auf dem Wohnungsmarkt weiterhin gross war, wollte der Vorstand sofort weiterbauen. Er begann 1926 mit der Errichtung einer zweiten Siedlung (damals «Kolonie» genannt) am Wiesendamm. Auch diese war innerhalb kürzester Zeit belegt: «Die 69 Wohnungen waren lange vor ihrer Fertigstellung vermietet», ist im Jahresbericht 1927 zu lesen. «Die Genossenschaft hätte gut 20 Wohnungen mehr abbringen können, so gross war die Nachfrage.» In die Wohnungen am Wiesendamm zogen im April 1927 viele Familien von Ciba-Mitarbeitenden ein. Die Ciba hatte die Genossenschaft mit dem Kauf von Anteilsscheinen unterstützt und bekam im Gegenzug Wohnraum für ihre Angestellten ganz in der Nähe des Ciba-Werkgeländes zur Verfügung gestellt.

Wanzen und Risse in den Wänden

In den Siedlungen Strassburgerallee/Rixheimerstrasse und Wiesendamm formierte sich eine ganz neue Nachbarschaft. Zahlreiche Familien fanden sich dort zusammen, und obschon die Erleichterung gross war, ein Dach über dem Kopf gefunden zu haben, liessen nachbarschaftliche Probleme nicht lange auf sich warten. Der Genossenschafts-Vorstand ortete die Wurzel aller Streitigkeiten im Treppenhaus, wie er 1927 schrieb: «Eine Untugend, die noch nicht ganz ausgerottet werden konnte, ist das Plaudern auf den Treppen, auch ‹Rätschen› genannt. Dieses Rätschen – sei es nun zwischen Männern, die es manchmal besser verstehen als die Frauen, sei es zwischen Frauen – ist in der Regel der Keim kommender Streitigkeiten und hat schon in manchem Hause zu Hader und Zwiespalt geführt.» Ein weiteres Problem betraf die Hygiene in den Waschküchen: Immer wieder wurde von schmutzig zurückgelassenen Waschkesseln berichtet. Aber auch Wanzen machten Probleme, da Basel mehr als andere Städte unter einer Wanzenplage litt. Die Mieter:innen mussten ihre Möbel vor dem Einzug desinfizieren lassen, woran sich aber längst nicht alle hielten.

Probleme dieser Art schienen aber bald schon nichtig zu sein. Schnell überschatteten weit grössere Schwierigkeiten die Genossenschaft: Die Häuser am Wiesendamm, die in Windeseile gebaut worden waren, wiesen aufgrund von Konstruktionsfehlern Risse auf. Die Reparaturen verursachten derart hohe Kosten, dass der Vorstand vor Gericht klagte. Über Jahre war er damit beschäftigt, die Verantwortlichkeiten für die Schäden zu beweisen und die Baufirma zur Rechenschaft zu ziehen. Die Auseinandersetzung belastete insbesondere den Vorstand schwer. «Wie ein schweres Bleigewicht» laste der Streit auf der Genossenschaft, schrieb ihr Präsident Ferdinand Kugler. Dank der Unterstützung von Anwalt Dr. Leupold, der die MBG bereits bei der Gründung begleitet hatte, wurde die Baufirma nach fünfjähriger Prozessdauer schliesslich schuldig gesprochen.

«Nette Wohnungen für Trämler»

Der Vorstand liess sich trotz dieser Streitigkeiten nicht davon abhalten, ein weiteres Mal neue Häuser zu bauen: 1931 entstanden an der Wiesenstrasse 40 neue Wohnungen. Die Basler Strassenbahnverwaltung finanzierte die Häuser mit und sicherte sich damit Wohnraum für ihre Angestellten. Zahlreiche «Trämler» bekamen am Wiesendamm «nette Wohnungen in der Nähe der Tramdepots Wiesenplatz». Die neuen Mieter:innen wurden von der MBG als «disziplinierte und aufgeschlossene Genossenschafter» sehr geschätzt.

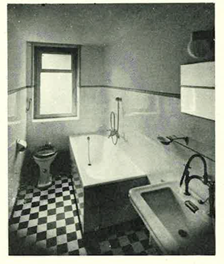

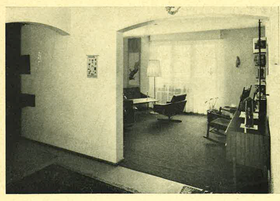

Nur zwei Jahre später, 1933, wurde an der Schlettstadterstrasse die dritte Siedlung der MBG gebaut. Die 38 neuen Wohnungen waren deutlich komfortabler als die bisherigen: «Die Wohnungen sind mit neuzeitlichem Komfort, mit zentraler Warmwasseranlage und Bad in jeder Wohnung (auch bei den Einzimmerwohnungen!) versehen und kommen daher trotz billiger Baupreise etwas teurer zu stehen als die früheren Wohnungen der M.B.G. vom entsprechenden Typ», schrieb der Vorstand 1933. Mit dem Bau der Häuser an der Schlettstadterstrasse war die MBG zur zweitgrössten Baugenossenschaft in Basel aufgestiegen.

Der Krieg kündigt sich an

Die 1930er-Jahre brachten eine gewisse Entspannung auf dem Basler Wohnungsmarkt mit sich. Die MBG hatte 1932 erstmals einzelne Wohnungen leer stehen und musste 1935 Zeitungsinserate schalten, um ihre Wohnungen anzupreisen. Genossenschafter:innen wurden fortan mit einer Prämie belohnt, wenn sie im Bekanntenkreis für die Wohnungen warben und neue Mitglieder in die Genossenschaft brachten.

Die Wohnungsnot hatte sich seit Mitte der 1920er-Jahre also merklich entspannt – was vom Weltgeschehen zu der Zeit nicht behauptet werden konnte. Die Weltwirtschaftskrise, die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland und der drohende Krieg sorgten für Unruhe. Die Weltwirtschaftskrise wirkte sich denn auch auf die Finanzen der jungen Genossenschaft aus: Die Abwertung des Schweizer Frankens im Jahr 1936 führte zwar dazu, dass die Genossenschaftshäuser in Franken ausgedrückt mehr wert waren. Jedoch wurden die Materialien für die Instandhaltung der Wohnungen deutlich teurer. Auch der drohende Krieg hatte Konsequenzen für die Genossenschafter:innen: Sie setzten eine Kommission aus Verwaltern und Vorstandmitgliedern ein, die sich der Verdunkelungsfrage annahmen. Die Kommission kümmerte sich um die gemeinsamen Räume und beriet die Genossenschaftsmitglieder bei der Verdunkelung der individuellen Wohnungen. «Diese ganze Aktion kostete einen hübschen Batzen Geld, und zwar Geld, das die Genossenschaft dringend für andere, nützlichere Dinge hätte brauchen können», wird im Jahresbericht 1936 beklagt.

Die Frauen bestreiten den Alltag

Als im September 1939 schliesslich der Krieg ausbrach und die Schweizer Mobilmachung einsetzte, veränderte sich der Alltag in der Genossenschaft. Viele Männer mussten in den Aktivdienst einrücken, und die Frauen bestritten die Tage mit den Kindern allein. Der Vorstand fand dafür 1939 nur lobende Worte: «Die Genossenschafter bewahrten überall kaltes Blut, nirgends zeigte sich Aufregung oder gar Panik, die Familien gingen ihrem Tageswerk nach, ob der Ernährer eingerückt war oder nicht.» Um Familien finanziell zu entlasten, deren Väter im Aktivdienst waren, garantierte ihnen der Kanton Basel-Stadt als erster Kanton der Schweiz den Mietzins. Der Krieg hatte für die Genossenschaft auch zur Konsequenz, dass sich die Materialien für den Wohnungsunterhalt weiter verteuerten. Der Vorstand beschloss deshalb vorzusorgen und legte 1941 Dinge wie Ersatzröhren oder Hähne auf Lager, «mit deren Verknappung gerechnet werden musste.» Es wurden nicht nur diese Güter knapp, auch bei den Lebensmitteln sowie bei Wasser und Strom war Sparen angesagt. Mit dem Appell, sparsam zu sein, wandte sich die Genossenschaft erstmals explizit an die Frauen. «An die Genossenschafter und vor allem die Genossenschafterinnen möchten wir zum Schluss den Appell richten: Helft uns sparen, sparen kostet so wenig, spart mit dem Wasser in der Waschküche (...), spart mit dem Treppenhauslicht, wo keine Automaten sind.» Als die Männer im Dienst waren, rückten plötzlich die Frauen ins erste Glied. Bisher hatten sich die Schreiben des Vorstands ausschliesslich an die Männer gerichtet.

Die Kriegssituation führte auch dazu, dass die MBG in ihren Häusern für Luftschutzräume sorgen musste. Gerade die Häuser in Kleinhüningen, am Wiesendamm und an der Wiesenstrasse waren aufgrund ihrer Grenznähe besonders exponiert. Der Einbau von Luftschutzkellern war dort aber nicht möglich, weshalb sich die MBG an der Vergrösserung des staatlichen Luftschutzkellers unter dem Tramdepot Wiesenplatz beteiligte. Dort hätten die Genossenschafter:innen im Fall der Fälle unterkommen können. Tatsächlich geschah es, dass 1944 die Häuser am Wiesendamm durch Bomben und Explosionen in Mitleidenschaft gezogen wurden. Im Jahresbericht 1944 heisst es: «Die allgemeine Lage für die Schweiz und auch für Basel wird immer ernster. Sind doch an unseren Häusern am Wiesendamm Bombenschäden zu verzeichnen, mussten doch unsere dortigen Genossenschafter hören, wie ihnen die Granaten um die Ohren pfiffen.» Die Häuser waren allerdings nicht direkt bombardiert worden, sondern litten unter den Begleiterscheinungen des Bombenabwurfs auf das Kraftwerk Kembs durch die Alliierten. Der Rheinpegel war infolge der Bombardierung auf 0,56 Meter gesunken, was den Untergrund der Häuser ungünstig veränderte. Vermutlich aufgrund dieser Wasserabsenkung bildete sich kurz darauf ein grosser Senkriss in der Fassade eines Hauses am Wiesendamm.

Neue Wohnungen gefordert

Als im Mai 1945 das Kriegsende kam, war die Erleichterung bei den Mitgliedern der MBG gross. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt hingegen war erdrückend. Wie schon im Ersten Weltkrieg hatte sich auch während des Zweiten Weltkriegs eine grosse Wohnungsknappheit entwickelt. Der Jahresbericht 1946 beginnt denn auch mit den Worten: «Die Nachfrage nach Genossenschaftswohnungen ist nach wie vor gewaltig, und unsere getreuen Verwalter müssen zahlreiche Interessenten ungetröstet von dannen ziehen lassen.» Während der Kriegsjahre zu bauen, war für die MBG nicht möglich gewesen. Sie hatte noch immer mit den finanziellen Auswirkungen der Risse an den Wiesendamm-Häusern zu kämpfen. Mitglieder des MBG-Vorstands hatten 1943/44 jedoch den Bau der Genossenschaft «zur Eiche» im Surinam unterstützt. 1947 nahm die MBG ihre eigene Bautätigkeit schliesslich wieder auf, was auf dringende Bitte des Basler Regierungsrats geschah. Der Leerwohnungsanteil in Basel betrug zu der Zeit gerade mal 0,03 Prozent. Auch der Bund förderte ab 1942 den genossenschaftlichen Wohnungsbau, und es gründeten sich zu dieser Zeit in Basel und in der ganzen Schweiz zahlreiche Genossenschaften. Allein zwischen 1941 und 1946 stieg die Zahl der Baugenossenschaften in der Schweiz von 161 auf 928.

Die MBG fand 1947 freies Bauland an der Rauracherstrasse, wo sie 42 neue Wohnungen errichtete, sowie eine Parzelle an der Wiesenstrasse, wo 54 Wohnungen entstanden. Die Basler Regierung unterstützte die Genossenschaft 1948 mit dem Entscheid, die beiden Neubauten nachträglich zu subventionieren. Die fast 100 Wohnungen gingen in kürzester Zeit weg – wie schon einmal in der Geschichte der MBG waren sie schon vor ihrer Fertigstellung vermietet.

Jahre des Wirtschafts- und Babybooms

Die Nachkriegsjahre brachten einen wirtschaftlichen Aufschwung, und der Wunsch nach einem gewissen Komfort machte sich breit. Verschiedene Häuser verlangten zum Beispiel den Einbau individueller Badezimmer oder einer Zentralheizung. Waschmaschinen sollten den Hausfrauen das Waschen erleichtern. 1950 stellte die MBG an der Schlettstadterstrasse versuchsweise eine Waschmaschine zur Verfügung. Diese war so beliebt, dass sich ein Haus nach dem anderen dazu entschloss, die vier Franken Zinsaufschlag pro Monat für eine Waschmaschine in Kauf zu nehmen. 1950 vermerkte der Vorstand, «dass Apparate wie Waschmaschinen, welche den Frauen die mühselige Arbeit der Wäsche erleichtern, kein überflüssiger Luxus sind, sondern heute in jedes Haus gehören, sofern das für die Anschaffung notwendige Geld vorhanden ist.» In den 1950er-Jahren leisteten sich auch immer mehr Familien die Annehmlichkeit eines Autos. 1953 tauchte erstmals der Wunsch nach Garagen auf, dem jedoch nicht sofort stattgegeben wurde. In den Bau von Kinderspielplätzen hingegen wurde im Lauf der 1950er-Jahre investiert, was aufgrund der vielen Geburten notwendig war. Erfreulicherweise sei «da und dort der Storch vorbeigekommen», ist im Jahresbericht 1951 zu lesen – die «Babyboomer»-Generation kam zur Welt. Der Vorstand hiess die «jungen Erdenbürger» jeweils mit einem «MBG-Gruss» willkommen und richtete ab 1954 jedem Neugeborenen ein «Sparkassenbüchlein mit einer Einlage» als Willkommensgeschenk ein. Die MBG wurde in den 1950er-Jahren mehr denn je zu einer Genossenschaft, in der viele junge Familien lebten.

Aus den Jahresberichten der 1950er- und 1960er-Jahre lässt sich herauslesen, welch wichtigen sozialen Stellenwert die Generalversammlungen zu der Zeit hatten. Sie wurden im Grossen Saal des Volkshauses abgehalten, und nach dem offiziellen Teil gab es jeweils ein geselliges Beisammensein. 1953 heisst es: «Es folgte, wie alljährlich, das Schübligessen und anschliessend ein mit viel Interesse und grossem Beifall aufgenommener Lichtbildervortrag von Herrn Stadtgärtner Airoli über die öffentlichen Anlagen unserer Stadt. Den Abschluss der gelungenen Veranstaltung bildeten die Darbietungen eines Handorgelduetts, und es waren nicht einmal die jüngsten Jahrgänge, bei denen das Erklingen bekannter Walzermelodien die Lust zu einem Tänzchen wachrief.» Mehrfach war auch Zoodirektor Ernst M. Lang an den Generalversammlungen zu Gast, der Dias von seinen Tierfangexpeditionen in Übersee zeigte. Die Einladungen zur GV richteten sich ganz im Geist der 1950er-Jahre nur an die Männer. Die Frauen seien aber auch willkommen, wie die MBG in ihren Jahresberichten betonte: «Die Frauen sind, wie immer, freundlich eingeladen, ihre Männer zu begleiten. Ist ein Mann am Erscheinen verhindert, so kann er sich durch seine Frau vertreten lassen; Frauen sind in der Genossenschaft stimmberechtigt. Allen jetzt schon: Herzlich willkommen!»

Hochkonjunktur und Spekulation

Die Hochkonjunktur der 1950er-Jahre führte dazu, dass die Unterhaltskosten der Genossenschaftshäuser in die Höhe schnellten und die Hypothekarzinsen anstiegen. 1958 musste die MBG deshalb erstmals eine allgemeine Mietzinserhöhung vornehmen. Wegen der Spekulation mit Bauland wurde es für die Genossenschaft zunehmend schwierig, weitere Bauprojekte zu vernünftigen Preisen zu realisieren. Sie prüfte 1959 den Bau eines 18-stöckigen Wohnhauses an der Reinacherstrasse, musste diese Idee aber verwerfen, weil der Kanton das nötige Land nicht verkaufte. Hingegen konnte der Vorstand die Genossenschafter:innen an der GV 1961 über den geplanten Bau von 72 Wohnungen an der Mühlhauserstrasse informieren: «Es handelt sich um ein Vorhaben im Sinne des sozialen Wohnungsbaus, das heisst, es werden zur Verbilligung der Mietzinse Subventionen des Bundes und des Kantons Basel-Stadt gewährt.» Entsprechend durften nur Mieter:innen mit einem zulässigen Höchsteinkommen einziehen.

Der Bau dieser Häuser gestaltete sich wegen des starken Arbeitskräftemangels in den 1960er-Jahren schwierig. Es kam zu grossen Verzögerungen. Und noch bevor die Häuser gebaut waren, lagen der MBG bereits 200 Anmeldungen vor. Die Wohnungsnot war wieder ähnlich gross wie zur Gründerzeit der Genossenschaft. Dies verleitete einige Genossenschafter:innen dazu, ihre Mansarden zu überteuerten Preisen weiterzuvermieten. Ein Genossenschafter beklagte 1963, einige Mietparteien würden für ihre Mansarde sogar mehr verlangen, als sie für die ganze Wohnung bezahlten. Es müssten Höchstpreise für die Untermiete festgelegt werden. Trotz der starken Wohnungsnot zögerte die MBG, nach dem Bau der Häuser an der Mühlhauserstrasse noch weiter zu wachsen. Sie war mittlerweile zur grössten Genossenschaft in Basel geworden. 1963 bilanzierte der Vorstand: «Die MBG umfasst zurzeit 400 Wohnungen, eine Kleinkinderschule, 25 Grossgaragen an der Wiesenstrasse, welche von den BVB für ihre Trolleybusse benützt werden, sowie die (...) Garagen an der Mühlhauserstrasse.» 1969 entschloss sich die MBG ein weiteres Mal zum Bauen. Im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus wurden drei Häuser am Ormalingerweg erstellt. Für deren Bau schloss sich die MBG mit anderen Genossenschaften zusammen, die in der benachbarten Wittlingerstrasse eigene Häuser errichteten.

Die Genossenschaft wird älter

1964 ist erstmals von einer Überalterung der Genossenschaft die Rede. Zahlreiche Mieter:innen, die einst als junge Familien in die Genossenschaft eingetreten waren, waren mittlerweile seit Jahren pensioniert. 1968 wurde auch erstmals der Bau von Alterswohnungen diskutiert – sowie die Frage, ob verwitwete Personen ihre grosse Familienwohnung abgeben und in eine kleinere Genossenschaftswohnung umziehen sollten. Zur Verjüngung der Genossenschaft bestimmte die MBG 1967, dass jungen Familien beim Eintritt in die Genossenschaft der Vorzug gegeben werden sollte. Ebenfalls aus Altersgründen fand 1974 im Genossenschafts-Vorstand ein gewichtiger Wechsel statt: Ferdinand Kugler, das wohl wichtigste Zugpferd der MBG, trat 80-jährig von seinem Amt zurück. Er hatte die Geschicke der Genossenschaft während 50 Jahren als Präsident gelenkt und übergab nun das Präsidium an Max Bruder. Dessen Amtszeit war deutlich kürzer als die seines Vorgängers: Bereits 1976 forderten einige Genossenschafter:innen an einer ausserordentlichen Generalversammlung die Absetzung des gesamten Vorstands. Einerseits hatte die Neuerung, dass die Miete zu Beginn des Monats vorausbezahlt werden musste, Anlass für Kritik gegeben. Andererseits wurden auch die laufenden Renovationen von vielen als zu luxuriös empfunden, einige Kritiker sprachen gar von «Super-Renovationen». Für Unmut sorgte auch, dass die MBG neu eine einzige Person einsetzte, die sämtliche Renovationsarbeiten der Genossenschaft koordinierte. Dies rief insbesondere die Hausverwalter auf den Plan. Sie fühlten sich in ihrer Kompetenz beschnitten, worauf Präsident Bruder an der Generalversammlung 1975 trocken festhielt: «Die Verwalter sind dem Vorstand unterstellt und nicht umgekehrt.» Die Unzufriedenheit mit dem neuen Präsidenten und dem Vorstand hielt jedoch an, sodass nur knapp zwei Monate nach der ausserordentlichen Generalversammlung der gesamte Vorstand abgewählt wurde. Ad interim übernahm noch einmal der langjährige Präsident Ferdinand Kugler das Ruder, bis 1977 Christoph Stutz das Amt antrat.

Ein neuer Präsident

Christoph Stutz, der vielen als Basler Baudirektor bekannt sein dürfte (Amtszeit 1992–1996), war bei seinem Amtsantritt 1977 Vizedirektor der Basler Verkehrsbetriebe. Seine Amtszeit als Präsident der MBG, die ganze 27 Jahre dauern sollte, war von zahlreichen Sanierungsprojekten geprägt. Viele Häuser der MBG waren mittlerweile ins Alter gekommen, und Erneuerungen drängten sich auf. Stutz erstellte ein Sanierungsprogramm für die gesamte Genossenschaft und präsentierte an der Generalversammlung 1978 die Planung der ersten Etappe: Bis 1981 sollten die Siedlungen Strassburgerallee, Wiesenstrasse, Wiesendamm und Rauracherstrasse für rund 3,2 Millionen Franken saniert werden. Weitere MBG-Häuser folgten und wurden nach und nach instand gesetzt und mit modernem Komfort versehen. In den Jahresberichten seiner Amtszeit sind die einzelnen Arbeiten und ihre Kosten jeweils übersichtlich dargestellt. Darin wird weniger als in früheren Jahresberichten über das Zusammenleben oder über Streitigkeiten in der Nachbarschaft berichtet als über die baulichen Massnahmen. Die Berichte vermitteln den Eindruck einer stabilen Genossenschaft, die sich in ruhigeren Gewässern bewegt und kontinuierlich an der Instandhaltung ihrer Häuser gearbeitet hat. Weder heftige Streitigkeiten noch grosse Aufreger sind dokumentiert. Erwähnenswert ist, dass die Genossenschaft 1985 erstmals ein vollvermietetes Haus kaufte: An der Oberwilerstrasse 66 konnte ein Gebäude in gutem Zustand mit zehn Wohnungen erworben werden. Nur zwei Jahre später folgte der Kauf einer vermieteten Liegenschaft im Gundeldingerquartier, an der Gempen- und Dornacherstrasse. Diese umfasste 39 familienfreundliche Wohnungen, eine Tiefgarage mit 36 Autoeinstellplätzen, eine Gewerbefläche sowie einen Kindergarten. Zu den Häusern gehörte zudem ein grosser Garten mit Spielplatz. Christoph Stutz war mit diesen Zukäufen ein wichtiger Schritt gelungen, durch den die Genossenschaft weiter wachsen konnte. Als er 1992 in den Basler Regierungsrat gewählt wurde, blieb er trotz des arbeitsintensiven Amts Präsident der MBG. Er musste vorab beim Regierungspräsidenten abklären, ob es sein neues Amt überhaupt zulasse, Präsident einer Wohnbaugenossenschaft zu sein – was dieser bejahte. Die Genossenschafter:innen drückten ihm an der GV ihren Dank für sein Engagement mit einem grossen Applaus aus und wählten ihn einstimmig für eine weitere Amtsperiode.

Generationswechsel

Auffällig ist in den 1990er-Jahren, dass die Liste der verstorbenen Genossenschafter:innen länger und länger wurde. Viele langjährige Mitglieder starben, so 1992 auch Ferdinand Kugler, Ehrenpräsident und Gründungsmitglied der Genossenschaft. Er war nicht nur über 50 Jahre Präsident der MBG gewesen, sondern auch mehr als 30 Jahre lang Präsident des Bundes der Basler Wohngenossenschaften und vieler weiterer Gremien, die sich um die Wohnungsfrage kümmerten. Mit ihm verlor die MBG ihr wohl engagiertestes Mitglied. An den Generalversammlungen gedachten die Anwesenden den Verstorbenen jeweils mit einer Schweigeminute – eine Praxis, die bis heute beibehalten wurde.

Bemerkenswert ist auch, dass 1994 mit Liselotte Kohler-Brogle erstmals eine Frau in den Genossenschaftsvorstand gewählt wurde. Zwar hatte schon 1977 eine Frau eine offizielle Funktion in der Genossenschaft innegehabt, jedoch lediglich als Rechnungsrevisorin. Damals war dies mit den Worten kommentiert worden: «Wir sind überzeugt, dass die Erkorene auch an diesem Posten ‹ihren Mann› stehen wird.» 17 Jahre später, bei der Wahl von Kohler-Brogle, war die Emanzipation schon so weit fortgeschritten, dass ihre Wahl kein grosses Aufsehen mehr erregte. Hie und da zeigte sich aber, dass die MBG-Frauen stärker wahrgenommen werden wollten. 1997 etwa forderte eine Genossenschafterin, der folgende Satz der GV-Einladung möge umformuliert werden: «Ein an der Anwesenheit verhinderter Genossenschafter kann sich durch seine Ehefrau vertreten lassen». Der Vorstand gelobte Besserung, und tatsächlich war 1998 von Genossenschafterinnen und Genossenschaftern sowie von Partnerinnen und Partnern die Rede.

Die erste Präsidentin

Als Christoph Stutz sein Amt 2004 nach 27 Jahren abgab, stellte er in seiner Abschlussrede besorgt fest, dass der Genossenschaftsgedanke in den vergangenen Jahren mehr und mehr in den Hintergrund getreten sei. Oft seien die Mieter:innen auf ihre Eigeninteressen bedacht und würden weniger Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen. Auch seine Nachfolgerin, Genoveva Lahmadi-Sutter, sollte dies in den kommenden Jahren einige Male beklagen. Sie war die erste Präsidentin in der Geschichte der MBG und hatte das Amt während zwölf Jahren inne. Sie wies die Genossenschafter:innen immer wieder darauf hin, dass sie nicht klassische Mieter:innen seien, sondern eben Mieter:innen und Vermieter:innen gleichzeitig. Sie müssten sich bei allen Forderungen nach mehr Komfort auch überlegen, ob und wie diese finanzierbar seien.

Wie ihr Vorgänger setzte sie während ihrer Amtszeit die kontinuierliche Renovation und Aufwertung der MBG-Häuser fort. Die vielen Renovationen sowie leer stehende Wohnungen waren eine grosse Herausforderung. Auch die Bewirtschaftung der Genossenschaft im Milizsystem stellte die Genossenschaftsleitung vor Probleme. Wie der Vorstand schon einige Jahre zuvor angemerkt hatte, stiess dieses System nun endgültig an die Grenzen des Machbaren. 2014 übergab der Vorstand die Bewirtschaftung der Häuser deshalb an eine externe Verwaltung. Dies sorgte in der Genossenschaft für Unruhe, insbesondere die Kommunikation mit der neuen Bewirtschafterin wurde als verbesserungsfähig empfunden. Manche Genossenschafter:innen störten sich auch an der Anpassung der Mietzinse. 2007 hatte der Vorstand entschieden, ein neues Mietzinsraster zu erstellen, um Ungerechtigkeiten bei den Mietzinsen entgegenzuwirken.

Rochade im Vorstand

An der Generalversammlung 2016 kam es dann zu grösseren Veränderungen. Genoveva Lahmadi-Sutter wurde nicht wieder gewählt, und an ihre Stelle trat der bis dahin aussenstehende Eric Ohnemus. Auch der neunköpfige Vorstand wurde neu besetzt, womit dem Gremium nur gerade einmal vier der bisherigen Mitglieder erhalten blieben. Die anderen traten zurück. Nach dieser Rochade gab es vieles neu zu regeln. Der Vorstand musste in den folgenden Monaten in einigen Bereichen Anpassungen vornehmen, zum Beispiel bei der Sanierungspraxis, der Vergabe von Aufträgen oder bei der Vermietung von leer stehenden Wohnungen. Um die Abläufe in den Siedlungen effizienter und kostengünstiger zu gestalten, erhielten die Hauswarte wieder mehr Kompetenzen: Sie wurden zu Siedlungsverantwortlichen ernannt und waren die Ansprechpersonen für viele Belange. Quasi als verlängerter Arm der Geschäftsstelle konnten sie sich vor Ort unkompliziert und effizient um die Lösung kleinerer Probleme und Aufgaben kümmern. 2017 führte die MBG schliesslich überall die jährlichen Siedlungsversammlungen ein. So hatten die Genossenschafter:innen die Möglichkeit, die für ihre Siedlung relevanten Themen und Anliegen mit dem Vorstand zu besprechen und sich über anstehende Sanierungen zu informieren.

Auch eine neue Verwaltung musste gesucht werden. Im ersten Jahr nach der Rochade griff der MBG die Baugenossenschaft des Bundespersonals Basel (BBB) unter die Arme und übernahm die Verwaltung. In der Zwischenzeit konnte sich der neue Vorstand Gedanken machen, wie er mit der Verwaltung der Häuser weiter verfahren wollte. 2017 beschloss die MBG, eine eigene Geschäftsstelle aufzubauen, was sich aufgrund der Grösse der Genossenschaft anbot. Zudem hatten bereits weitere Genossenschaften ihr Interesse angemeldet, im Falle des Aufbaus einer MBG-eigenen Verwaltung die Leistungen bei dieser zu beziehen. Mitte 2017 wurde schliesslich die MBG Verwaltungs AG gegründet, die bis heute besteht.

Expansion über die Kantonsgrenze hinaus

2019 hatte die MBG die Gelegenheit, in Dornach – also im Kanton Solothurn – zwei Hochhäuser mit 54 Wohnungen zu kaufen. Es war die erste Siedlung der Genossenschaft ausserhalb von Basel-Stadt. Mit dem Kauf, den die GV 2020 absegnete, war die Genossenschaft das erste Mal seit 33 Jahren wieder gewachsen. Sie tat es damit vielen anderen Genossenschaften gleich, erlebten die Wohngenossenschaften in Basel und Umgebung zu jener Zeit doch einen zweiten Frühling. Der gemeinnützige Wohnungsbau war in den Vorjahren wieder aktiv gefördert worden. Hierzu hatte der Kanton Baufelder im Baurecht an die Genossenschaften vergeben. 2019 waren in Basel-Stadt in der Folge mehr als 1700 Genossenschaftswohnungen in Planung oder bereits in der Realisation.

Angesichts dieser intensiven Bautätigkeit und dieses Wachstums erhielt die MBG 2019 ein Fusionsangebot von der WG Gartenland. Die WG Gartenland war ähnlich wie die MBG in den 1920er-Jahren gegründet worden und hatte am Morgartenring und an der Wanderstrasse Häuser gebaut. Sie hatte wie viele andere Genossenschaften das Problem, dass sie keinen Nachwuchs für ihren Vorstand mehr fand. Sie suchte deshalb Anschluss an eine grössere Genossenschaft und fand diesen bei der MBG. An der GV 2020 beschloss die MBG, die Fusionsverhandlungen aufzunehmen, was 2021 in einem Zusammenschluss mündete. Damit war der Expansionskurs der MBG aber noch nicht beendet: 2020 kaufte sie vier Mehrfamilienhäuser in Frenkendorf und 2021 zwei Landparzellen in Liestal, wo langfristig neuer genossenschaftlicher Wohnraum entstehen kann.

Mehr Biodiversität

Der Genossenschaftsvorstand legte sein Augenmerk einerseits darauf, Wohnhäuser wo möglich und sinnvoll der Spekulation zu entziehen und dem genossenschaftlichen Wohnen zuzuführen oder aber eigene Neubauprojekte zu entwickeln. Andererseits setzte er sich dafür ein, die Siedlungen der MBG aufzuwerten und die bestehenden Gartenanlagen naturnaher sowie benutzer- und kinderfreundlicher zu gestalten. 2019 startete er ein Prototyp-Projekt in der Siedlung Rixheimerstrasse/Strassburgerallee, der ältesten Siedlung der MBG. Der bisher nur wenig genutzte Innenhof wurde von Gartenplanern neu gestaltet und mit Grillplätzen, Sitzmöglichkeiten, Spielgeräten und Hochbeeten für das Urban-Gardening ausgestattet. Die Bewohner:innen sollten künftig gerne in den Garten gehen, diesen aktiv nutzen, sich dort treffen und miteinander ins Gespräch kommen.

Um einen nachhaltigen Beitrag für die Umwelt zu leisten, wurden die Gärten mit einheimischen Bäumen und Sträuchern bepflanzt, die Kleinsäugern, Vögeln und Insekten Nahrung und einen Lebensraum bieten. Weiter wurden Nisthilfen für Vögel und Insekten sowie Höhlen für die Überwinterung von Igeln geschaffen. Weil der Innenhof zur Strasse hin abgeschlossen ist, mussten die vielen Materialien per Kran eingebracht werden. Der logistische Aufwand war hoch. Um die Kosten möglichst tief zu halten, wurde bestehendes Material wiederverwendet: Aus Kies entstand ein extensiver Kiesrasen, und alte Stellriemen wurden zu Sitzbänken und Trockenmauern umfunktioniert. Nach dem Vorbild der Siedlung Rixheimerstrasse/Strassburgerallee wurden nach und nach die weiteren Siedlungen in Angriff genommen. Im 3500 Quadratmeter grossen Garten in der Siedlung Rauracherstrasse konnte erstmals ein eigener Urban-Gardening-Bereich mit Hochbeeten, Pflanzbeeten, Materialschopf, Wasserstelle und Kompost eingerichtet werden.

Das Gemeinschaftsgefühl ist zurück

Im März 2020 kam es in der Schweiz zu einem Einschnitt, der sich auf das Leben aller Bürger:innen auswirkte: Die Corona-Pandemie war ausgebrochen. Die Menschen mussten zu Hause bleiben, und das öffentliche Leben stand still. Wegen der Abstandsregeln mussten die meisten Siedlungsversammlungen ausfallen und die GV in den Sommer verschoben werden. Die Ausnahmesituation insbesondere während des Lockdowns hatte abgesehen von den vielen Schwierigkeiten auch zur Folge, dass der Solidaritätsgedanke in der Genossenschaft wieder stärker gelebt wurde. Viele Nachbar:innen unterstützten sich gegenseitig und halfen den älteren Genossenschafter:innen zum Beispiel, die Einkäufe zu erledigen. Diese Solidarität wird in den Jahresberichten lobend erwähnt.

Sie zeigte sich auch, als 2022 der Ukraine-Krieg ausbrach. Die MBG beschloss, frei werdende Wohnungen ukrainischen Flüchtlingen anzubieten. Bis Ende des Jahres konnten 26 Wohnungen vergeben werden, und sämtliche Reglemente wurden ins Russische und Englische übersetzt. Wie eine ukrainische Familie im Jahresbericht 2023 erzählt, hat ihr die Gemeinschaft in der Genossenschaft sehr dabei geholfen, in der Schweiz Tritt zu fassen. Seit der Neuformierung der MBG hat das genossenschaftliche Miteinander wieder mehr Gewicht. Hierzu hat die Einführung der Grillabende, der Lottomatches, der Samichlaus-Zusammenkünfte und des Schnee- und Skitags in Melchsee-Frutt beigetragen. Das Bedürfnis, die eigenen Nachbar:innen zu kennen und gemeinsam Zeit zu verbringen, scheint wieder an Bedeutung gewonnen zu haben. Dadurch werden Erinnerungen an die feucht-fröhlichen Generalversammlungen der 1950er-Jahre wach.

Die MBG ist noch in einem weiteren Punkt zu ihren Wurzeln zurückgekehrt, nämlich beim Bau neuer Wohnungen. Von 2023 bis 2025 konnten in Bubendorf an der Gyrhaldenstrasse vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 22 Wohnungen errichtet werden. Damit entschied sich die Genossenschaft nach 53 Jahren wieder dazu, neuen genossenschaftlichen und somit bezahlbaren Wohnraum zu bauen – so wie es einst ihre Gründerväter vor 100 Jahren taten.

Quellen:

- Jahresberichte der MBG 1925–2024

- www.sozialarchiv.ch/2023/03/08/vor-100-jahren-aufschwung-der-baugenossenschaften/